Domain-Driven Design (DDD) ist ein Ansatz in der Softwareentwicklung, bei dem die fachliche Domäne im Mittelpunkt steht. Statt sich primär an technischen Frameworks oder Tools zu orientieren, rückt DDD die Sprache, Regeln und Prozesse der Fachwelt in den Vordergrund. Ziel ist eine klare Kommunikation, weniger Missverständnisse und Software, die langfristig stabiler und näher an den Bedürfnissen der Nutzer ist.

Das Wichtigste in Kürze

- Domain-Driven Design (DDD) ist eine Methode, um komplexe Softwareprojekte anhand der Geschäftslogik zu strukturieren.

- Fachliche Experten („Domain-Experten“) und Software-Entwickler arbeiten eng zusammen und verwenden eine gemeinsame Sprache.

- Zentrale Bausteine von DDD: Abgegrenzte Bereiche („Bounded Contexts“), Entitäten („Entities“), Wertobjekte („Value Objects“), Aggregate & Ereignisse aus der Fachdomäne („Domain Events“).

- Eine E-Commerce-Plattform kann in Kontexte wie Bestellung, Zahlung und Lieferung zerlegt werden.

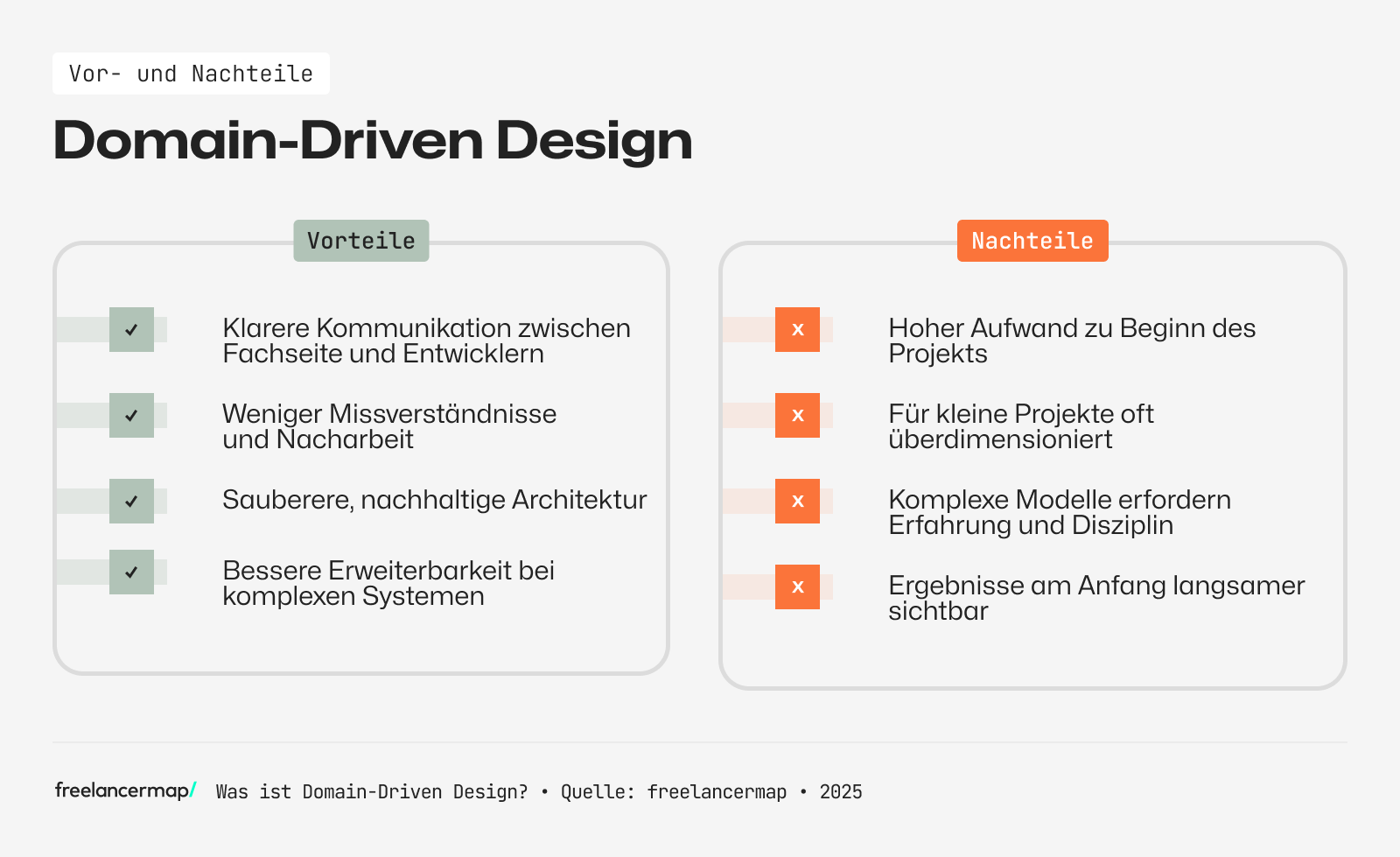

- Vorteile sind weniger technische Schulden, mehr Verständlichkeit und nachhaltige Softwarearchitektur.

- Ideal für komplexe Projekte von Start-ups bis Konzerne.

Was ist Domain-Driven Design?

Domain-Driven Design (kurz: DDD) ist ein Denk- und Arbeitsansatz für die Softwareentwicklung, der sich stark an der Realität orientiert.

Beispiel

Es wird eine App für einen Online-Shop gebaut. Statt direkt mit Tabellen, Code und Datenbanken zu starten, wird sich zuerst mit Fachleuten zusammengesetzt. Also mit denen, die den Shop wirklich betreiben. Gemeinsam wird eine Sprache entwickelt, die alle verstehen: Kunde, Bestellung, Warenkorb, Lieferung.

Diese Begriffe fließen anschließend direkt in den Code durch die Softwareentwickler ein. So entsteht Software, die nicht nur technisch funktioniert, sondern auch exakt die Abläufe der echten Welt abbildet. Kurz gesagt: DDD verbindet Geschäftslogik und Programmierung so eng, dass am Ende ein System entsteht, das klarer, verständlicher und nachhaltiger ist.

Warum Domain-Driven Design?

Softwareprojekte scheitern häufig nicht an der Technik, sondern an Missverständnissen zwischen Fachabteilung und Entwicklungsteam. DDD setzt genau hier an:

- Weniger Übersetzungsfehler: Alle Beteiligten sprechen dieselbe Sprache.

- Klarere Strukturen: Große Systeme werden in handhabbare Teilbereiche zerlegt.

- Zukunftssicherheit: Systeme sind einfacher erweiterbar und weniger anfällig für Chaos.

Für Freelancer bedeutet das: Wer DDD versteht und anwenden kann, hebt sich durch strukturiertes Arbeiten von der Masse ab und bietet Auftraggebern echte Mehrwerte.

Zentrale Konzepte von Domain-Driven Design

Um DDD praktisch umzusetzen, gibt es bestimmte Bausteine, die in fast jedem Projekt Anwendung finden:

Ubiquitäre Sprache (Ubiquitous Language)

- Gemeinsame, einheitliche Sprache zwischen Entwicklern und Fachexperten.

- Beispiel: Statt vagen Begriffen wie „Transaktion“ wird klar unterschieden zwischen „Bestellung“, „Rechnung“ und „Zahlung“.

Kontextgrenzen (Bounded Contexts)

- Abgegrenzte Teilbereiche eines Systems mit klar definierten Grenzen.

- Vorteil: Jeder Kontext ist für sich verständlich und konsistent.

Entitäten (Entities)

- Entitäten sind Objekte mit eindeutiger Identität (z. B. Kunde mit Kundennummer).

- Bleiben auch bei Veränderung ihrer Eigenschaften dieselben Objekte.

Wertobjekte (Value Objects)

- Wertobjekte sind Objekte ohne eigene Identität, aber mit klar definiertem Wert (z. B. eine Adresse).

- Sind unveränderlich: Bei Änderungen wird ein neues Objekt erzeugt.

Aggregate (Aggregates)

- Zusammenfassungen von Entitäten und Wertobjekten und deren Assoziationen untereinander.

- Sie werden über eine zentrale „Wurzel“ gesteuert werden.

Fachliche Ereignisse (Domain Events)

- Ereignisse, die im Geschäftsprozess auftreten und weitere Aktionen auslösen (z. B. „Bestellung abgeschlossen“).

- Können weitere Aktionen in anderen Bereichen anstoßen.

Beispiel für Domain-Driven Design in der Praxis

Experten für Domain-Driven Design gesucht?

Akquise vereinfachen und Zugriff auf zahlreiche Projekte und Experten sichern.

Um zu verstehen, wie Domain-Driven Design im Alltag funktioniert, nehmen wir eine typische E-Commerce-Plattform als Beispiel. Dort treffen viele unterschiedliche Abläufe aufeinander:

Ein Kunde legt Produkte in den Warenkorb, bezahlt sie und wartet anschließend auf die Lieferung. Auf den ersten Blick scheint alles zusammenzuhängen, doch bei genauerem Hinsehen handelt es sich um verschiedene Fachbereiche – im DDD-Jargon spricht man von abgegrenzten Bereichen („Bounded Contexts“).

1. Abtrennung einzelner Bereiche

Der Bereich Bestellung kümmert sich darum, dass der Warenkorb funktioniert, der Checkout reibungslos abläuft und eine Auftragsbestätigung erstellt wird. Ganz unabhängig davon hat der Bereich Zahlung seine eigenen Regeln: Hier geht es um Rechnungen, den Eingang von Zahlungen oder auch um Rückerstattungen.

Wieder ein anderer Bereich ist die Lieferung, die den Versand organisiert, Sendungen nachverfolgt und die Zustellung sicherstellt. Jeder dieser Bereiche hat also eine klare Grenze und seine eigene Logik.

2. Nutzung einer einheitlichen Sprache

Damit es keine Missverständnisse gibt, nutzen alle Beteiligten eine einheitliche Sprache („Ubiquitäre Sprache“). Statt unscharfe Begriffe wie „Transaktion“ zu verwenden, wird immer genau gesagt, ob von einer Bestellung, einer Zahlungoder einer Lieferung die Rede ist.

3. Erste Ergebnisse

Spannend wird es, wenn Ereignisse ins Spiel kommen. Solche Ereignisse aus der Fachdomäne („Domain Events“) sind kleine Auslöser, die Abläufe miteinander verknüpfen. Ein klassisches Beispiel: Sobald eine Zahlung erfolgreich verbucht ist, wird automatisch die Lieferung freigegeben.

Durch diese klare Trennung der Bereiche, eine gemeinsame Sprache und das Arbeiten mit Ereignissen entstehen Systeme, die nicht nur für Entwickler verständlich sind, sondern sich auch flexibel erweitern lassen – zum Beispiel, wenn ein neuer Zahlungsdienst wie „Kauf auf Rechnung“ integriert oder eine zusätzliche Lieferoption wie „Abholung im Paketshop“ ergänzt werden soll.

Vorteile von DDD für Freelancer und Auftraggeber

Gerade für Freelancer, die an komplexen Projekten beteiligt sind, kann Domain-Driven Design ein echtes Plus bedeuten. Durch die gemeinsame Sprache zwischen Entwicklern und Fachseite entsteht mehr Klarheit in Meetings und Abstimmungen – Missverständnisse werden seltener.

Weil die Systeme sauber modelliert sind, gibt es weniger Nacharbeit und technische Schulden, was Zeit und Kosten spart. Für Freelancer eröffnet das zudem einen Marktvorteil: Wer Erfahrung mit DDD vorweisen kann, positioniert sich als Experte und kann höhere Stundensätze rechtfertigen. Auftraggeber wiederum profitieren von nachhaltigen Architekturen, die auch Jahre später noch stabil und erweiterbar sind.

Lese-Tipp: Freelancer vs. Angestellte – alle Vor- und Nachteile auf einen Blick + spannende Insights zu Gehalt, Voraussetzungen und Risiken.

Nachteile von Domain-Driven Design

So wirkungsvoll Domain-Driven Design in komplexen Projekten sein kann, ganz ohne Hürden kommt der Ansatz nicht aus. Ein zentraler Punkt ist der hohe Aufwand am Anfang: Bevor die erste Zeile Code entsteht, müssen Fachleute und Entwickler viel Zeit in Gespräche investieren, um eine gemeinsame Sprache und ein klares Modell der Domäne zu entwickeln. Gerade in Projekten, die schnell erste Ergebnisse liefern müssen, kann das zunächst als Bremse empfunden werden.

Außerdem ist DDD nicht immer die richtige Wahl: Für kleine oder sehr einfache Projekte ist der methodische Rahmen oft überdimensioniert. Wer nur einen Prototypen oder ein kleines Tool entwickeln möchte, wird mit pragmatischeren Ansätzen schneller ans Ziel kommen.

Auch die Komplexität der Modelle darf nicht unterschätzt werden. Je größer ein System wird, desto mehr abgegrenzte Bereiche, Entitäten und Ereignisse müssen gepflegt werden. Das erfordert Disziplin im Team, gute Dokumentation und manchmal auch spezielle Erfahrung, die nicht jeder Entwickler sofort mitbringt.

Fazit

Domain-Driven Design ist ein mächtiger Werkzeugkasten für komplexe Softwareprojekte. Es hilft, fachliche und technische Welt in Einklang zu bringen, reduziert Missverständnisse und schafft nachhaltige Architekturen. Für Freelancer bedeutet das: bessere Chancen auf langfristige, anspruchsvolle Projekte und ein klares Qualitätsmerkmal im Profil.

FAQ

Was ist Domain-Driven Design (DDD)?

Domain-Driven Design ist ein Ansatz in der Softwareentwicklung, bei dem die Geschäftslogik, also die sogenannte „Domäne“, im Zentrum steht. Statt sich primär an technischen Frameworks oder Tools zu orientieren, legt DDD den Fokus darauf, die Abläufe, Regeln und Sprache der Fachwelt möglichst genau zu verstehen und abzubilden.

Entwickler und Fachexperten arbeiten eng zusammen und entwickeln eine gemeinsame Sprache, die sich direkt im Code widerspiegelt. So entsteht Software, die nicht nur technisch stabil, sondern auch fachlich nachvollziehbar und zukunftssicher ist.

Wann lohnt sich DDD?

DDD entfaltet seinen größten Nutzen bei komplexen Projekten mit vielen Prozessen, Abhängigkeiten und Fachbegriffen – etwa in Bereichen wie FinTech, E-Commerce, Logistik oder HealthTech. Immer dann, wenn unterschiedliche Teams miteinander sprechen müssen und Missverständnisse leicht auftreten, sorgt Domain-Driven Design für Klarheit. Die Investition in den methodischen Aufbau zahlt sich besonders aus, wenn ein System langfristig weiterentwickelt werden soll.

Ist Domain-Driven Design für kleine Projekte sinnvoll?

Für sehr kleine Anwendungen oder schnelle Prototypen ist Domain-Driven Design oft zu aufwendig. Dort reicht es meist, pragmatisch und einfach zu entwickeln. Doch sobald die Komplexität steigt – zum Beispiel durch wachsende Nutzerzahlen, viele verschiedene Geschäftsprozesse oder Integrationen mit anderen Systemen – wird DDD zum entscheidenden Vorteil. Es schafft Strukturen, die spätere Erweiterungen erheblich erleichtern und teure Nacharbeiten vermeiden.

Wie unterscheidet sich Domain-Driven Design von klassischen Architekturansätzen?

Klassische Architekturansätze konzentrieren sich oft zuerst auf technische Strukturen wie Datenbanken, Schichten oder Frameworks. Bei Domain-Driven Design hingegen steht die Fachlogik im Vordergrund: Die Software wird so modelliert, dass sie die Sprache und Regeln der Domäne direkt widerspiegelt. Dadurch entsteht eine engere Verbindung zwischen Geschäft und Technik, was langfristig zu weniger Missverständnissen und flexibleren Systemen führt.

Kann man DDD auch agil anwenden?

Ja, DDD und agile Methoden wie Scrum oder Kanban ergänzen sich ideal. Während Scrum und Kanban dafür sorgen, dass Teams in kurzen Zyklen liefern und Feedback aufnehmen, liefert DDD die fachliche Grundlage und ein gemeinsames Verständnis der Domäne. So werden Anforderungen klarer formuliert, Stories präziser geschnitten und Ergebnisse für alle Beteiligten besser nachvollziehbar. Das Zusammenspiel aus Agilität und DDD erhöht die Qualität der Softwareentwicklung spürbar.